2023年(令和5年)、認定考査に合格しました。

さらっと書きましたが結構苦戦しました・・・。

司法書士試験自体は1996年合格なので、時間が経ちすぎていたということもあるかもしれません。また、司法書士試験とは全く違う、とにかく文章を書かせる試験で戸惑いました(書式とも違う)。

今後受験する方の参考になればと思い、自分の経験を書いておきたいと思います。

私が受験した年は「認定率77.2%」。例年より認定率が高めでした。

しかし・・・認定考査の母集団は司法書士試験に合格した人たちであり、認定率が70%台であっても決して「簡単な試験」ではないのです・・・。

ただ、正しい勉強法で勉強すれば合格できる試験だと思います。

タイトルのとおり、特別研修時にコロナにかかったため、欠席⇒補講を受けることとなりました。その点について末尾に追記しました。

※コロナの扱いも当時と今とでは違っている可能性があるので、連合会や司法書士会からの案内をよく確認してくださいね。

勉強時間

令和5年度(2023年度)の認定考査は2023年9月10日でした。

私が本格的に勉強を始めたのは特別研修(2023年5月末から7月初めまで)の後、7月半ばからです。つまり勉強期間は約2か月。

7月中はだいたい3時間/日(土日は概ね休み)、8月は4~7時間/日(土日も基本勉強する)ぐらい机に向かっていました。

短期間に知識を無理やり詰め込んだ感がありましたので、開始時期としては少々遅かったと思います。

ちなみに特別研修中(2023年5月末から7月初め)は課題が多く、認定考査の勉強を並行して行うのは難しかったです。

使用教材・勉強方法

伊藤塾 認定考査対策講座

概要・感想

有料講座ですが、おすすめです。

①「道」シリーズ3冊(後述)をベースにした解説講義 ※本は自分で購入する必要あり

②過去4年分の過去問と解説:改めて解いてみると結構むずかしく、良い意味で危機感を感じる代物

③模擬演習:オリジナル問題。結構難しくてやや不安になったが、モチベーションアップにはなった。

※この他に特別研修対策編もあり(私は受講していません)

人により感じ方は違うと思いますが、私は合格のために払う金額としては妥当と感じました。

司法書士試験とはベクトルが違うこの認定考査、初めて聞く内容やワードが多すぎるのですが、要点をまとめてくれている講座を受講したことで学習のハードルが少し下がったように思います。

受験対策書籍「道」シリーズ3冊(後述)をテキストとして使用していますが(講座にはついてこないので自分で購入する必要がある)、ポイントを絞って解説してくれるので学習のメリハリがつけやすかったです。

なお、伊藤塾とLECの同種の講座で迷いましたが、下記の理由から伊藤塾の講座に決めました。

・1コマ約30分であり、長尺でないため細切れ時間でも聞くことができる

・定評がある伊藤塾の書籍(下記の「道」シリーズ)をテキストとして使用している

なお、LECの講座はこちらです ↓

勉強方法・使用頻度

まず特別研修の初日の後、次の研修日までに「入門編」を一気に視聴。

正直、特別研修1日目でその内容にかなり戸惑ったのです。そこで研修のポイントをつかむため一気見しました。

特別研修後、理論編・実践編を視聴。それぞれ各1回しか見ていません。

この試験は「ポイントをもれなくアウトプットできるかどうか」が問われる試験なので、インプットに時間を取るのではなく、一度インプット作業をしたらすぐにアウトプット作業に移るのがよいです。

上記の通り、過去問とオリジナル問題が付いてきますが、あまり早い段階で手を付けると撃沈しやる気がなくなりますので、当日の2~3週間前から手を付け、3回ほど解きました。

伊藤塾 認定司法書士への道 [入門編]&[理論編]& [実践編]

概要・感想

言わずと知れた伊藤塾・道シリーズです。

基礎の基礎から用語解説、事例問題や過去問、司法書士法&司法書士行為規範までカバーする良書です。

勉強方法・使用頻度

いずれの書籍も認定考査対策講座でのインプットと、その後のアウトプットのために受験勉強中毎日使用していました。

実践編はアウトプット中心ですが、入門編と理論編もインプットのみならず、アウトプットもできる作りになっているのは秀逸だと思います。

勉強中のインプットとアウトプットの比率はざっと3:7ぐらいだったと思います。

司法書士試験の学習もそうですが、あちこちの本に浮気するのではなく、これと決めた同じ書籍を何度も繰り返すのがいいと思います。また前述のとおりこの試験はポイントをもれなくアウトプットできるかどうかが問われる試験なので、アウトプット中心で学習したほうがよいです。

認定考査対策講座と、「道」シリーズを使った勉強量は下記のとおりでした。

| 書籍名 | インプット | アウトプット | 備考 |

|---|---|---|---|

| 入門編 | 伊藤塾 認定考査 対策講座 | 各論の全事例を3~8回繰り返し解いた | 苦手な事例を多めにやりました。 (一番苦手だった類型が本番に出ました。) |

| 理論編 | 「第2部 各種の訴訟における要件事実」のうち、「入門編」に載っていない類型の設例を3~5回繰り返し解いた | ||

| 実践編 | 第1部は全問を4~6回繰り返し解いた 第2部・第3部は全問を4~5回繰り返し解いた | 第2部・第3部は過去問がベースとなっているが 令和元年以降のものはないため認定考査対策講座の過去問でカバー (3回ほど繰り返し解いた) |

司法書士 簡裁訴訟代理等関係業務の手引 令和5年版

概要・感想

この本は特別研修でも必読図書とされており実際に研修でも活用しましたが、認定考査対策としても活用しました。

※特別研修申込時に購入すれば割引があったと思います。

この本で学ぶ「業務規制、業務範囲」のパートは「勉強すればそのままアウトプットできる」ので、ある意味得点源として「コスパがよい」パートになります。(なお、このパート以外の文章問題は「論点を勘違いするとその後全部間違うおそれあり」という恐ろしさがあります。)

勉強方法・使用頻度

解説とQ&Aのパートがありますが、Q&Aのパート(業務を行い得ない事件Q&A、司法書士の簡裁代理権Q&A)だけを4回ほど繰り返しました。

参考資料:第3版ながめてわかる!司法書士特別研修認定考査対策と要件事実の基礎 別冊 司法書士認定考査過去問題・解答集〔第1回~第18回〕

この書籍は時間があれば、という感じで必須ではありません。

「道」掲載年度より前の過去問が掲載されていること、解説の中になるほど、と思わせる記載がごくたまにあることがメリットでしょうか。

ただ、あまりに昔の問題は出題傾向も現在と異なりますし、よく読むと疑義が生じるものもあるので(現在の試験問題は疑義をなくすため、本文や注書で正答に導くための記載が含まれていたりする)、まずは「道」シリーズに掲載されている年度以降の問題を解けるようになることが最優先だと思います。

学習・対策のコツ

事例問題(言い分形式)対策

事例問題のコツは、正攻法ですが「要件事実」(一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実)をしっかり意識しながら問題を解きまくることです。

記述式試験なので、「要件事実」は類型ごとに正確に覚えておく必要があります。六法など資料の参照は認められていません。問題を解くことを通じて要件事実も頭に叩き込みます。

本番では要件事実をベースに解答していきます。言及が不足しているのはもちろんNGですが、余計な言及があるのも減点となってしまうようです。

事例は相続や時効、代理人が絡んでいることが多く、20年以上にわたる長期間かつ登場人物が多い、という特徴があります。時系列や登場人物の関係、要件事実の骨子をメモしながら解いていきますが、本番ではメモ用紙などの準備はありません。余白に簡潔に必要事項をメモできるよう、練習しておくのがよいでしょう。

色ペンは持ち込み可能なので、例えば登場人物の言い分を色分けしてわかりやすくすることを意識しても良いと思います。私はそこまでの余裕はなかったですが汗

業務規制、業務範囲対策

「認定司法書士への道(理論編・実践編)」、「司法書士 簡裁訴訟代理等関係業務の手引」の設問のパターンがそのまま出題されているのでとにかく上記の本を繰り返します。

ただ、「できる」「できない」の結論だけでなく、「その理由」をあわせて把握しておかなければ解答としては不完全になってしまうので、「なぜそうなのか」を「記述式解答として正確に記載できるように」準備する必要があります。

特別研修と認定考査の関係

よく言われていることですが、特別研修はより実務的・実践的な形での学習であって、試験対策は別に取り組む必要があります。

とにかくこの特別研修を修了しないと認定考査も受験できませんし、実務向けの内容でしたので、しっかり取り組みましょう。

筆記対策(大量の文字を書く対策)

認定考査の解答例を見るとわかりますが、それなりの文字数を書く必要があり、書くことだけで疲れるし時間がかかりました。

※過去問の解説は伊藤塾Youtubeで見ることができます。概要欄に問題・解説があります。

司法書士試験直後の方は「書くこと」には慣れているかもしれないですね。

私は大昔の本試験受験者で、ほぼ文字を書かない生活を送っていたので、この点もネックでした。

そこで、以下の筆記対策をしました。

書きやすい筆記用具+グッズを選ぶ

解答は黒のボールペン・万年筆で記載する必要があります。

いろいろ試した中ではゲルインキのサラサクリップ(0.5ミリ)が最も書きやすいと感じました。

それでもたくさん書いていると疲れてくるので、持つ部分に太めのカバーをつけて対応したらかなり楽になりました。

実際に書くだけではなく、PCを使った文字入力も併用

解答をすべて手書きにすると手がつかれるので、PCを使ってワードに解答内容を打つ、ということもしていました。

解答内容を何らかの形で残しておかないと解答の正誤を後でチェックできないので、ワード文書or手書きで解答を書くようにしていました。

頭の中で考えたことは案外正確に書き起こせなかったりします。

腱鞘炎対策(テーピング+サポーター)

試験直前は手書きの割合を増やしていましたがだんだん腕が痛くなり、このままではマズいので対策をしました。

伸縮性があり、水にも強いキネシオテープで右手をテーピングしました。

(巻き方はこちらの「親指を曲げると痛い時」を参照。)

手首も薬局で売っているサポーターで補強しました。

ちなみに本試験のときもテーピング+サポーターの装備で行きました。見た目怪しいですが、背に腹は代えられません・・・。

認定考査当日

特別研修のときに一緒だったメンバーが多く、試験場もざわついているので司法書士本試験のような緊張感はありません。高校とか中学のときの試験のような雰囲気です。

試験中は時間が結構余りました。試験時間2時間のうち、1時間ぐらいですべて解き終わり、後は名前を書いたか、読めない字がないか、変な誤字脱字がないか、問題文の要請にこたえているか・・・などの形式面も含め見直しをしていました。

それでも「間違いやすい落とし穴」にはしっかりはまっていて、試験後気づいて青ざめました。

合格発表まで

受験後はある程度解けた・・・かもしれないけど実際よくわからない、という感触でした。

認定考査は記述式なので、択一や書式と違って100%正解か否かがわかりにくい試験なんですよね。採点基準もよくわからないですし。

とにかく試験のことは忘れたかったので、試験後は積極的に答え合わせをしたり、調べたりということはしませんでした。

明らかに失敗した点を時々思い出してはイヤ~な気持ちになりながら、モヤモヤしつつ発表の日を待っていました。

合格発表日

「法務省サイトで16時に受験番号を発表」するというシステムです。あとは法務局での掲示があります。

私の司法書士本試験時はネット発表のシステムはまだなかったため(昔すぎて)、初のネットでの合格発表に緊張しました。

気を紛らわすためジムに行き、ジムの更衣室でこわごわスマホを操作して合格を確認しました。

合格発表後

認定証書取得、そして登録免許税5,000円を支払う

発表後2日ぐらいで最寄りの法務局から認定証書と、認定を受けるなら登録免許税5,000円が必要とのお達しが来ました。

考査の点数を知りたいなら法務局に請求せよとのお触れもあったため、5,000円を払うのと点数開示請求のため法務局に行きました。

(いずれも郵送も可能)

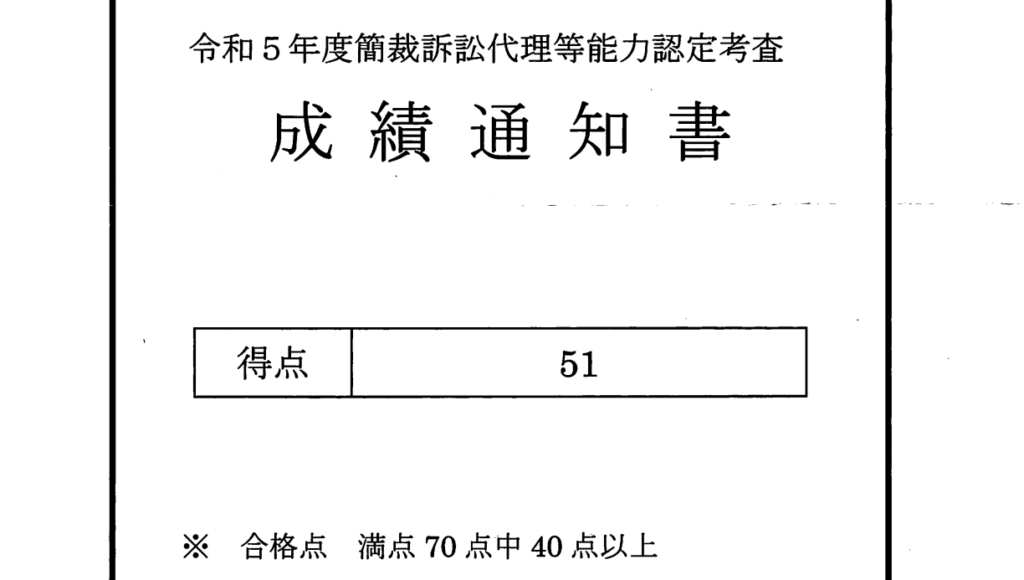

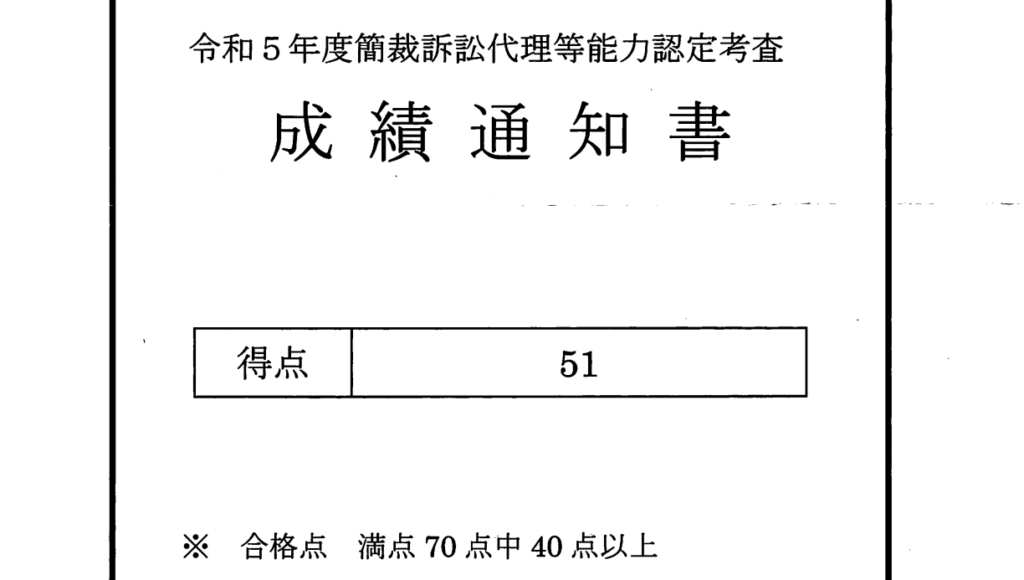

後日得点の連絡がありました。

合格後の点数開示請求の結果、得点の連絡がありました。

70点中51点。約73%の得点ということでまあまあ?の出来だったみたいです。

当初、40点で合格、と聞いていて「4割でいいのか」と思っていましたが、満点が70点なので、100点換算では58点取らないと落ちます

以上、参考になれば幸いです。

20250104追記 特別研修欠席による補講受講(コロナウイルス感染による)

※以下は2023年(令和5年)当時の話なので、現在は異なる可能性がありますが参考になれば幸いです。

特別研修は当然のように全日出席が求められるのですが、あろうことか最後の方にコロナに感染してしまい、私は最後2日間(模擬裁判・総合講義)、補講となってしまいました。

とりあえず特別研修の欠席対応をしなければ・・・と、教材にある「司法書士特別研修における季節性インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症への対応について(受講者向け)」という案内にしたがい、まずは指定された連絡先(私の場合は司法書士会)に連絡。

その後は・・・病院に行って検査と診察を受ける⇒欠席届・陽性判定の検査キット写真(病院でのもの・名前入り)・診療明細の写真を司法書士会に送信(診断書までは必要なかった。司法書士会に事前に確認)⇒補講案内に従い補講申し込み⇒補講料振込⇒補講を受ける という流れでした。

ちなみに補講を受けられるのは感染症の他、本人や近しい人の冠婚葬祭、自然災害等の帰責事由がないものに限られていました。

気になる補講料について、具体的な金額の記載は控えたいと思いますが、数人の諭吉(当時)が飛んでいったこと、そして模擬裁判と総合講義ではお値段が違ったことくらいは書いてもいいかな、と。

総合講義の補講は弁護士先生とのマンツーマンという豪華版でしたので、大変勉強になりました汗 あの時の先生、その節はありがとうございました。とてもよい先生でした。

上記のように結果として補講で何とかなったのですが、余計にお金を払ったので絶対に認定考査は合格しようと思いました・・・笑

そしてこれが特別研修途中での罹患だったら誰かにうつすおそれもあったのでは・・・と思うと本当にひやひやしました。

私も結局どこでウイルスをもらったのかはわからなかったのですが、とにかく研修中と、試験までは特に体調に気を付けましょう。

20250305追記 「要件事実」の定義について

詳細は上記の岡口先生の記事をお読みいただきたいのですが、なんと昨年から認定考査の問いの表現が変わっていたようです。

具体的には「請求原因の要件事実を記載せよ。」⇒「請求を理由づける事実を記載せよ。」となりました。

①「要件事実」というのは「抽象的な法律要件」とする見解と「要件に当てはまる具体的な事実」を指すとの見解がある

②これまでの考査では後者を採用していたが民訴法学者は前者を主張

③「要件事実」という言葉自体法律上の用語ではないので、法律の用語を使用するように変更した

という理由のようです。

言われてみれば、ここで記載していた「要件事実」という言葉も、両方の定義が混在していますね・・・汗